Down

Suzuya.  鈴谷.

IJN Mogami class cruiser Suzuya.

鈴谷.

IJN Mogami class cruiser Suzuya.

Illustrated by Iyapopo.

軍艦鈴谷① 鈴谷級通報艦 軍艦鈴谷②

Illustrated by Iyapopo.

軍艦鈴谷① 鈴谷級通報艦 軍艦鈴谷②

[地名]鈴谷川、ススヤSusuyaСусуя川.

樺太南部を流れる川.

旧樺太庁豊原支庁豊栄Toyosakae郡豊北村、鈴谷岳(チェーホフ山пик

Чехова1045m)山麓に発して豊原(ユジノ・サハリンスクYuzhno-SakhalinskЮжно-Сахалинск)市郊外を経て大泊郡千歳村で亜庭湾に注ぐ.

アイヌ語名シュシュヤ川.

全長83km.

Up

[地名]鈴谷川、ススヤSusuyaСусуя川.

樺太南部を流れる川.

旧樺太庁豊原支庁豊栄Toyosakae郡豊北村、鈴谷岳(チェーホフ山пик

Чехова1045m)山麓に発して豊原(ユジノ・サハリンスクYuzhno-SakhalinskЮжно-Сахалинск)市郊外を経て大泊郡千歳村で亜庭湾に注ぐ.

アイヌ語名シュシュヤ川.

全長83km.

Up

Down

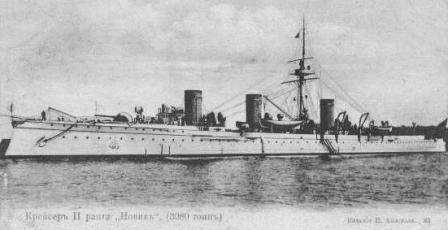

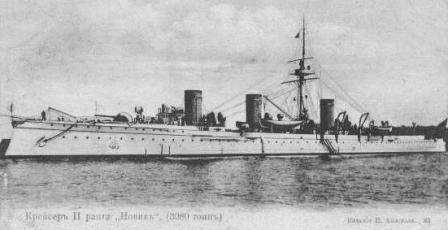

軍艦鈴谷

フリードリッヒ・シーシャウ/ダンツィヒ造船所で1900.8/15進水01.5/3竣工04.8/21コルサコフ沖で巡洋艦対馬、千歳の砲撃を受けて大破着底05.8浮揚開始、浮揚完了後函館での応急修理を経て横須賀工廠で復旧工事を実施したロシア、ノーヴィク級防護巡洋艦(1/1)ノーヴィクを

06.8/20軍艦鈴谷①と改名し鈴谷級通報艦(1/1)

10/20(07.3/12兼周防)艦長茶山豊也(兵12)大佐、兼和泉機関長中井銀次郎(機2)機関少佐、兼関東丸軍医長岡部輔治郎大軍医、兼関東丸主計長栗原正雄(97ssk)大主計

07.4/18兼周防艦長吉見乾海(兵12)大佐5/17兼高雄機関長北川陽作(機5)機関大尉>二瓶寿松(機5)機関大尉(07.9/28機関少佐)/30兼関東丸軍医長安藤三治大軍医>兼満洲軍医長佐川安治大軍医、兼満洲主計長小宮山信三大主計7/1兼周防艦長仙道武央(兵10)大佐8/28(>機関長)兼横須賀港務部員中条清三郎(機7)機関大尉

08.2/26(5/15兼音羽)艦長小栗孝三郎(兵15)大佐5/28兼音羽主計長棚町五十吉(三高法)大主計6/23機関長藤沢磐(機7)機関大尉7/11兼音羽艦長(-8/15)笠間直(兵13)大佐.9or10修理完了9/15主計長秋山兼二主計少監/25航海長(-10/16兼分隊長)有沢四十九郎(兵29)大尉10/16(砲術長>)分隊長(11/20砲術長)小松長之助(兵22)大尉、砲術長(-11/20)内藤省一(兵30)大尉、分隊長稲田禎次郎(兵26)大尉転任11/20航海長植村茂夫(兵31)大尉、水雷長赤峰一郎(兵30)大尉転任12/1艦長川原袈裟太郎(兵17)中佐

09.1/28兼相模軍医長加藤安吉軍医少監2/25機関長荒尾文雄(機7)機関大尉(10/11機関少佐-12/1)5/23航海長湯浅万次郎(兵29)大尉/25艦長志津田定一郎(兵15)中佐、砲術長心得(>分隊長心得)田子嶋茂利(兵32)中尉>砲術長坪田小猿(兵29)大尉、水雷長武久完(兵30)大尉、分隊長心得高木晴三(機13)機関中尉(10.12/1機関大尉、分隊長)、軍医長荻沢忠三郎大軍医10/11分隊長(-10.4/1)古川良一(兵31)大尉11/1艦長志津田定一郎(兵15)中佐12/1分隊長心得福本百太郎(兵32)中尉

10.4/1航海長志和為於菟(兵30)大尉12/1艦長川原袈裟太郎(兵17)中佐、分隊長日高正治(兵32)大尉

11.1/23砲術長坪田小猿(兵29)大尉>岡本熊太(兵31)大尉2/7艦長関重孝(兵16)中佐5/22軍医長奥村常次郎(02s)大軍医、主計長金子孫三郎大主計>主計長心得目崎得養中主計(>大主計、主計長)7/26機関長佐久間良三(機9)機関大尉>出雲侃(機9)機関大尉9/13(分隊長>)水雷長岩永角治(兵31)大尉、(乗員>)分隊長心得青山兼次郎(兵33)中尉(12/1大尉、分隊長)、乗員太田増右衛門(兵34)中尉12/1艦長(-13.4/1欠員)佐藤皐蔵(兵18)大佐、砲術長吉川真清(兵31)大尉、航海長(-13.4/1)三戸基介(兵32)大尉

12.8/28二等海防艦10/23主計長河野甲一郎大主計12/1水雷長鎮目静(兵32)大尉転任/4大同江口に座礁したドイツ船ダイク・リクマーDeike

Rickmersをドイツ巡洋艦エムデン、白銀丸とともに救援/5離礁

13.4/1除籍解体.

Up---------------------------------Down

日本 鈴谷級通報艦

3080t

oa110.0wl105.8x12.2x5.00m

R(3連成)x2/2 缶x12 18000ihp 25knt

石炭500t 5000nm/10knt 500nm/20knt

120/45mmx6 47mmx8 37mmx2 450mmTTx5

甲板50司令塔28mm

乗員340

同型艦(1/1906編入)

鈴谷(exノーヴィク).

ロシア、ノーヴィク級防護巡洋艦の後身.

Up

ロシア、ノーヴィク級防護巡洋艦の後身.

Up Down

軍艦鈴谷

日本② 最上級軽巡洋艦(3/4)

1931計画二等巡洋艦

33.8/1軍艦鈴谷(スズヤ)と命名され艦艇製造費により横須賀工廠で12/11起工

34.11/20昭和天皇の臨席下に進水、艤装員長(35.10/10艦長36.3/6艤装員長)吉田庸光(兵36)大佐12/15艤装員(35.10/10副長)高橋一松(兵40)中佐

35.4/1艤装員(10/10分隊長)福田一郎(機31)機関少佐、(10/10分隊長)徳田徳男(機33)機関大尉/15通信学校教官兼艤装員宮崎房雄(兵48)少佐6/20陸奥軍医長兼艤装員(10/10兼軍医長)神立金作(17sg)軍医中佐8/26艤装員(10/10乗員)石黒進(兵57)中尉10/10艤装員>)機関長河村脩(機24)機関中佐、航海学校教官兼技術研究所員兼技術会議員兼艤装員上田泰彦(兵47)少佐転任、(艤装員>)通信長植村庭三(兵47)少佐、(艤装員>)運用長高嶋秀夫(兵47)少佐、(艤装員>)砲術長(-12/2)山路一行(兵49)少佐、水雷学校教官艤装員岡三知夫(兵50)少佐転任、(艤装員>)分隊長三浦文徳(機35)機関少佐、土師喜太郎(兵51)大尉、飛行長田村栄次(兵52)大尉、艤装員鈴木英(兵55)大尉転任、(艤装員>乗員宮崎勇(兵58)中尉、長谷部二郎(機38)機関中尉、(陸奥主計長兼艤装員>)兼主計長田中忠一(経5)主計少佐/31副長星野応韶(兵41)中佐、軍医長(36.3/6艤装員-4/28欠員)藤井茂雄(23gs)軍医少佐11/15機関長(36.3/6艤装員)久保田芳雄(機25)機関中佐、乗員田村栄次(兵52)大尉転任、兼愛宕主計長渡邉秀秋(経9)主計少佐転任

36.1/16副長(3/6艤装員-7/15欠員)猪瀬正盛(兵40)中佐3/6艤装員猪瀬正盛(兵40)中佐4/20兼剣埼艤装員藤田精一(機24)機関中佐.夏、艤装中に第4艦隊事件により復元性能改善工事を実施12/1艤装員長(37.7/10艦長)水崎正次郎(兵38)大佐、艤装員(37.7/10副長)門前鼎(兵42)中佐、艤装員(37.7/10機関長)安藤錦之助(機26)機関中佐、谷口秀志(兵49)少佐>(37.7/10砲術長-38.11/15)島崎繁一(兵50)少佐、(37.7/10運用長)末武政治(兵50)少佐

37.6/1山城通信長兼艤装員(7/10-11/15通信長)平井昌平(兵46)中佐、艤装員(7/10水雷長-11/1)山田武次(兵48)少佐、(7/10航海長)三井涓三(兵50)少佐7/10(横須賀航空隊教官兼艤装員>)横須賀航空隊教官兼飛行長角田求士(兵55)大尉、(艤装員>)分隊長大田保吉(機32)機関大尉、井上勇一郎(機40)機関中尉、(艤装員>)乗員難波経世(機42)機関中尉、(艤装員>)軍医長山本秀雄(28gc)軍医少佐(横須賀工廠会計部工場庫主管兼会計部兼造機部員兼艤装員>)兼主計長岩田清治(経8)主計少佐

10/31水崎大佐の指揮下に姉妹艦熊野と同時に竣工し呉鎮守府籍となり呉警備戦隊に編入

12/1姉妹艦三隈、熊野と第2艦隊隷下に第7戦隊を編制、艦長柴田弥一郎(兵40)大佐、副長外山克郎(兵44)中佐、航海長(-38.11/15)宮雄次郎(兵50)少佐、分隊長郡山三良(兵57)大尉、前田一郎(兵57)大尉、竹内義正(兵59)大尉

38.4/9佐世保出港後第7戦隊は華南方面で行動/14高雄帰投6/1分隊長吾郷繁重(兵60)大尉10/17第7戦隊は佐世保出港後華南方面で行動/23馬公帰投11/10副長藤村白鷹(兵43)中佐/15(39.7/20-11/15兼三隈)艦長久保九次(兵38)大佐、飛行長萩野南海男(予備)大尉転任、主計長柳堀精作(経11)主計少佐転任12/15第3予備艦となり横須賀工廠で主砲換装工事に着手、機関長菅野政次(機25)機関中佐転任、砲術長岩倉久次(兵52)少佐、(兼日向主計長>)兼古鷹主計長太田黒三男(経7)主計中佐

39.1/27兼利根主計長若月栄松(経12)主計少佐.2工事完了9/11兼通信学校主計長(-11/15)宮川五朗(経4)主計中佐11/1航海長高橋優(兵50)少佐/15熊野と第2艦隊隷下に第7戦隊を編制し司令官三川軍一(兵38)の旗艦に指定、艦長高柳儀八(兵41)大佐、副長浅野新平(兵45)中佐、機関長島名正雄(機27)機関中佐、水雷長菅明次(兵56)大尉、運用長信谷正一(兵57)大尉、飛行長大串秀雄(兵57)大尉、通信長(-40.11/15)加藤実(兵58)大尉、分隊長高畑豊(兵61)大尉、西原健郎(兵62)大尉、沖本郁(兵60)中尉>藤井清規(兵62)中尉

40.3/27沖縄中城湾出港後華南方面で行動4/2基隆入港5/1最上、三隈、熊野と第2艦隊隷下に第7戦隊を編制/30三河湾で航空機事故により飛行長吉村治(兵59)大尉、桒島吉三(兵63)中尉が死亡10/15艦長木村昌福(兵41)大佐(10/24-11/14ジフテリアにより療養42.11/1少将)、副長吉田義行(兵46)中佐、機関長村瀬専二(機28)中佐、航海長塚本朋一郎(兵50)少佐、砲術長篠原多磨夫(兵51)少佐>月岡寅重(兵51)少佐11/15通信長本山早苗(兵58)大尉

41.1/23呉出港後第7戦隊はS作戦(南方示威作戦)部隊として/27-2/5三亜寄港後熊野等とともに/9-10バンコック寄港/13-4サイゴン外港サン・ジャック寄港/16-8三亜寄港/20馬公入港後沖縄中城湾に入港し連合艦隊に復帰/26中城湾出港後華南方面で行動3/3-7高雄寄港/11有明湾帰投/29呉入港/11-7呉工廠で入渠/25呉出港/26三河湾入港

4/10水雷長(-42.4/15)二ノ方兼文(兵59)大尉5/15呉出港/17伊勢湾入港/22-6/4三河湾/6-10別府湾/12-9宿毛湾/18副長田中正道(兵47)中佐/23-7有明湾寄港/30横須賀入港

7/12-6呉寄港後第7戦隊(最上、三隈、鈴谷、熊野)は/22-5三亜寄港後陸軍輸送船団を護送/30サイゴン沖に到達し重巡洋艦足柄等とともにふ号作戦(南部フランス領インドシナ進駐)を支援/31サイゴン出港8/7-19宿毛湾寄港/20呉入港/31呉工廠に入渠9/1分隊長宮本績(兵63)大尉/7出渠/10航海長柴田音吉(兵54)少佐、通信長抜井次夫(兵61)大尉/25機関長(-42.10/15)小林省三(機30)中佐

10/15(乗員>)分隊長石川徳正(機48)機関中尉11/15乗員鈴木敏夫、増田龍太郎(兵70)少尉候補生(42.6/1少尉)/20.1530第7戦隊(熊野欠、最上、三隈、鈴谷)旗艦として第3水雷戦隊を率いて柱島出港/26.1240三亜入港後馬来(マレー)部隊旗艦巡洋艦香椎(/27重巡洋艦鳥海に旗艦を変更)等と合流/29入港した熊野に第7戦隊旗艦を継承12/4三亜出港後マレー東岸へ輸送船団を護送/8第1次マレー上陸作戦を支援/9第7戦隊は戦艦(53)プリンス・オヴ・ウェールズ等からなるイギリス東洋艦隊の捜索に従事中.1930プロコンドル島の207゚約25nmに3号機が不時着水/10軽巡洋艦由良が救助/11-3カムラン湾寄港後熊野、由良等とともにボルネオ攻略作戦に参加/16サラワク、ブルネイに上陸/27-

42.1/5カムラン湾寄港後船団護衛/10-4、19-26カムラン湾寄港後アナンバス攻略作戦を支援/30-2/10カムラン湾寄港後バンカ、パレンバン上陸を支援/17-24アナンバス寄港後バタヴィア攻略を支援3/5-9セレター寄港後北スマトラ作戦を支援/15-20セレター寄港後アンダマン作戦を支援/26-

4/1メルギー寄港後熊野等と北方隊を編制してインド洋で通商破壊戦に従事中/6ベンガル湾でカルカッタを脱出してきたイギリス船6隻からなる船団を発見し貨物船オートリカス(7621T)、軍隊輸送船マルダ(9066T)、貨客船インドラ(6662T)、貨物船シンクァン(2441T)、シンキャンSinkiang(2646T)、シルクワース(4921T)を撃沈/11-3シンガポール寄港/22呉入港/27-5/4入渠/21呉出港/22.0630ミッドウェー攻略部隊支援隊として柱島出港/26-8グアム寄港6/4-6ミッドウェー海戦/17トラック出港/23呉入港

7/10航海長(-43.11/20)長益(兵55)少佐/14第7戦隊は第3艦隊に編入/17柱島出港後熊野とともに駆逐艦早潮等に護衛されて/25.1440-28.0840シンガポール寄港後B作戦(インド洋通商破壊作戦)参加の目的で航行中/29.0905右舷80゚からオランダ潜水艦O23の発射した魚雷3本を回避後第2駆逐隊駆逐艦村雨、五月雨とともに爆雷攻撃/30.1640メルギー入港8/7アメリカ軍のソロモン諸島進攻により作戦中止/8.1945メルギー出港/14.1435-16.0830バリクパパン寄港/24第2次ソロモン海戦(東部ソロモン海戦)に参加9/5-10、23-

10/11トラック寄港/26南太平洋海戦に機動部隊支援部隊として参加/30-11/3トラック寄港後重巡洋艦摩耶とともに駆逐艦陽炎、夕雲に護衛されて/5ショートランド入港/11分隊長河野芳雄(兵65)大尉/13出港/14ガダルカナル島飛行場を砲撃/15-7ショートランド寄港/18カビエン入港/24艦長大野竹二(兵44)大佐12/2カビエン出港/3-4ショートランド/5ラバウル/6-12カビエン/12-3ロレンガウ/14-

43.1/4カビエン/6-7トラック寄港後空母瑞鶴等とともに/12呉入港/14-25呉工廠に入渠2/5呉出港後駆逐艦天津風に護衛されて/10トラック入港後訓練に従事3/5副長松田源吾(兵49)中佐(5/1大佐)/29呉入港

4/27-5/2呉工廠に入渠/20徳山出港/21横須賀回航後北方作戦待機/30横須賀出港6/1柱島回航/11呉出港/13-6横須賀寄港/21-3トラック寄港後熊野等とともに駆逐艦新月、涼風に護衛されて第5、第28防空隊を/25ラバウルに輸送/27-

7/9トラック/11-8ラバウル寄港後第7戦隊(熊野)、鳥海、第3水雷戦隊軽巡洋艦川内、第16駆逐隊(雪風)、浜風、清波、夕暮からなる夜戦部隊を率いて南下/19午後、第30駆逐隊(三日月、松風、水無月)からなるコロンバンガラ輸送隊と合流後クラ湾方面で作戦/20.0034以降、ガダルカナル島ヘンダーソン飛行場等を発進したアメリカ陸軍航空隊B25爆撃機と海軍機(or海兵隊機)の空襲により夕暮、清波が沈没、熊野が損傷後ラバウル入港後訓練、整備に従事9/1機関長樺山一雄(機31)中佐/4(-44.8/29)艦長高橋雄次(兵44)大佐

10/7分隊長今岡潔(機50)機関中尉転任/8ラバウル出港/10-7トラック/19-23ブラウン/28-11/3トラック寄港後重巡洋艦愛宕等とともに/5早朝、ラバウル入港.0900アメリカ第38任務部隊空母搭載機等によるラバウル空襲に遭遇/6損傷した最上を護送/8-24トラック寄港/25砲術長立川秀雄(兵57)少佐/26-7ルオット/28-9ブラウン/30-12/3ルオット/5-25トラック寄港後熊野とともに兵員を乗せ谷風に護衛されてカビエン輸送作戦に従事中/27航空機に発見されて反転/28-9トラック寄港後熊野とともに駆逐艦満潮に護衛されて/31カビエンに寄港し兵員を揚陸

44.1/1熊野、利根、筑摩と第3艦隊隷下に第7戦隊を編制/1-2/1トラック/4-16パラオ寄港/21リンガ泊地に入港後訓練に従事

4/1第7戦隊は第2艦隊に復帰、機関長粟飯原孝(機32)中佐5/11リンガ出港/14-5タウイ・タウイ/16-7タラカン寄港後タウイ・タウイで待機/25分隊長島田守郎(兵70)中尉(10/15大尉)6/13タウイ・タウイ出港/14-5ギマラス寄港/19-21マリアナ沖海戦に参加/22-3中城湾/25-

7/8呉寄港後陸軍部隊を輸送して/16シンガポール入港後リンガ泊地に回航され待機9/1艦長寺岡正雄(兵46)大佐

10/15航海長佐々木冨二男(兵59)少佐転任/18リンガ出港/20-2ブルネイ出港/24シブヤン海でアメリカ任務部隊搭載機の空襲を回避/25レイテ、サマール沖海戦でアメリカ護衛空母群と交戦中、駆逐艦(DD557)ジョンストンの発射した魚雷を受けて大破した熊野から第7戦隊旗艦を継承.1050頃、主隊を追随中、アメリカ艦上爆撃機約30機による爆撃に遭遇し左舷中央部至近に落下した爆弾により第1TTの魚雷頭部に引火、炎上後他の魚雷の誘爆により航行不能となり右に6゚傾斜.1200第7戦隊旗艦を利根に継承後左舷の魚雷2本の誘爆により、高角砲弾が一斉に誘爆し30分後に(11゚48'N/122゚26')で沈没し立川砲術長、佐々木少佐、深津太郎(兵65)大尉、島田分隊長等准士官以上3、下士官兵87名が死亡、准士官以上34名を含む564名が行方不明となり寺岡艦長以下415名を駆逐艦沖波が救助12/20除籍.

IJN Mogami class cruiser Suzuya, 1937.

Down

軍艦鈴谷

日本② 最上級軽巡洋艦(3/4)

1931計画二等巡洋艦

33.8/1軍艦鈴谷(スズヤ)と命名され艦艇製造費により横須賀工廠で12/11起工

34.11/20昭和天皇の臨席下に進水、艤装員長(35.10/10艦長36.3/6艤装員長)吉田庸光(兵36)大佐12/15艤装員(35.10/10副長)高橋一松(兵40)中佐

35.4/1艤装員(10/10分隊長)福田一郎(機31)機関少佐、(10/10分隊長)徳田徳男(機33)機関大尉/15通信学校教官兼艤装員宮崎房雄(兵48)少佐6/20陸奥軍医長兼艤装員(10/10兼軍医長)神立金作(17sg)軍医中佐8/26艤装員(10/10乗員)石黒進(兵57)中尉10/10艤装員>)機関長河村脩(機24)機関中佐、航海学校教官兼技術研究所員兼技術会議員兼艤装員上田泰彦(兵47)少佐転任、(艤装員>)通信長植村庭三(兵47)少佐、(艤装員>)運用長高嶋秀夫(兵47)少佐、(艤装員>)砲術長(-12/2)山路一行(兵49)少佐、水雷学校教官艤装員岡三知夫(兵50)少佐転任、(艤装員>)分隊長三浦文徳(機35)機関少佐、土師喜太郎(兵51)大尉、飛行長田村栄次(兵52)大尉、艤装員鈴木英(兵55)大尉転任、(艤装員>乗員宮崎勇(兵58)中尉、長谷部二郎(機38)機関中尉、(陸奥主計長兼艤装員>)兼主計長田中忠一(経5)主計少佐/31副長星野応韶(兵41)中佐、軍医長(36.3/6艤装員-4/28欠員)藤井茂雄(23gs)軍医少佐11/15機関長(36.3/6艤装員)久保田芳雄(機25)機関中佐、乗員田村栄次(兵52)大尉転任、兼愛宕主計長渡邉秀秋(経9)主計少佐転任

36.1/16副長(3/6艤装員-7/15欠員)猪瀬正盛(兵40)中佐3/6艤装員猪瀬正盛(兵40)中佐4/20兼剣埼艤装員藤田精一(機24)機関中佐.夏、艤装中に第4艦隊事件により復元性能改善工事を実施12/1艤装員長(37.7/10艦長)水崎正次郎(兵38)大佐、艤装員(37.7/10副長)門前鼎(兵42)中佐、艤装員(37.7/10機関長)安藤錦之助(機26)機関中佐、谷口秀志(兵49)少佐>(37.7/10砲術長-38.11/15)島崎繁一(兵50)少佐、(37.7/10運用長)末武政治(兵50)少佐

37.6/1山城通信長兼艤装員(7/10-11/15通信長)平井昌平(兵46)中佐、艤装員(7/10水雷長-11/1)山田武次(兵48)少佐、(7/10航海長)三井涓三(兵50)少佐7/10(横須賀航空隊教官兼艤装員>)横須賀航空隊教官兼飛行長角田求士(兵55)大尉、(艤装員>)分隊長大田保吉(機32)機関大尉、井上勇一郎(機40)機関中尉、(艤装員>)乗員難波経世(機42)機関中尉、(艤装員>)軍医長山本秀雄(28gc)軍医少佐(横須賀工廠会計部工場庫主管兼会計部兼造機部員兼艤装員>)兼主計長岩田清治(経8)主計少佐

10/31水崎大佐の指揮下に姉妹艦熊野と同時に竣工し呉鎮守府籍となり呉警備戦隊に編入

12/1姉妹艦三隈、熊野と第2艦隊隷下に第7戦隊を編制、艦長柴田弥一郎(兵40)大佐、副長外山克郎(兵44)中佐、航海長(-38.11/15)宮雄次郎(兵50)少佐、分隊長郡山三良(兵57)大尉、前田一郎(兵57)大尉、竹内義正(兵59)大尉

38.4/9佐世保出港後第7戦隊は華南方面で行動/14高雄帰投6/1分隊長吾郷繁重(兵60)大尉10/17第7戦隊は佐世保出港後華南方面で行動/23馬公帰投11/10副長藤村白鷹(兵43)中佐/15(39.7/20-11/15兼三隈)艦長久保九次(兵38)大佐、飛行長萩野南海男(予備)大尉転任、主計長柳堀精作(経11)主計少佐転任12/15第3予備艦となり横須賀工廠で主砲換装工事に着手、機関長菅野政次(機25)機関中佐転任、砲術長岩倉久次(兵52)少佐、(兼日向主計長>)兼古鷹主計長太田黒三男(経7)主計中佐

39.1/27兼利根主計長若月栄松(経12)主計少佐.2工事完了9/11兼通信学校主計長(-11/15)宮川五朗(経4)主計中佐11/1航海長高橋優(兵50)少佐/15熊野と第2艦隊隷下に第7戦隊を編制し司令官三川軍一(兵38)の旗艦に指定、艦長高柳儀八(兵41)大佐、副長浅野新平(兵45)中佐、機関長島名正雄(機27)機関中佐、水雷長菅明次(兵56)大尉、運用長信谷正一(兵57)大尉、飛行長大串秀雄(兵57)大尉、通信長(-40.11/15)加藤実(兵58)大尉、分隊長高畑豊(兵61)大尉、西原健郎(兵62)大尉、沖本郁(兵60)中尉>藤井清規(兵62)中尉

40.3/27沖縄中城湾出港後華南方面で行動4/2基隆入港5/1最上、三隈、熊野と第2艦隊隷下に第7戦隊を編制/30三河湾で航空機事故により飛行長吉村治(兵59)大尉、桒島吉三(兵63)中尉が死亡10/15艦長木村昌福(兵41)大佐(10/24-11/14ジフテリアにより療養42.11/1少将)、副長吉田義行(兵46)中佐、機関長村瀬専二(機28)中佐、航海長塚本朋一郎(兵50)少佐、砲術長篠原多磨夫(兵51)少佐>月岡寅重(兵51)少佐11/15通信長本山早苗(兵58)大尉

41.1/23呉出港後第7戦隊はS作戦(南方示威作戦)部隊として/27-2/5三亜寄港後熊野等とともに/9-10バンコック寄港/13-4サイゴン外港サン・ジャック寄港/16-8三亜寄港/20馬公入港後沖縄中城湾に入港し連合艦隊に復帰/26中城湾出港後華南方面で行動3/3-7高雄寄港/11有明湾帰投/29呉入港/11-7呉工廠で入渠/25呉出港/26三河湾入港

4/10水雷長(-42.4/15)二ノ方兼文(兵59)大尉5/15呉出港/17伊勢湾入港/22-6/4三河湾/6-10別府湾/12-9宿毛湾/18副長田中正道(兵47)中佐/23-7有明湾寄港/30横須賀入港

7/12-6呉寄港後第7戦隊(最上、三隈、鈴谷、熊野)は/22-5三亜寄港後陸軍輸送船団を護送/30サイゴン沖に到達し重巡洋艦足柄等とともにふ号作戦(南部フランス領インドシナ進駐)を支援/31サイゴン出港8/7-19宿毛湾寄港/20呉入港/31呉工廠に入渠9/1分隊長宮本績(兵63)大尉/7出渠/10航海長柴田音吉(兵54)少佐、通信長抜井次夫(兵61)大尉/25機関長(-42.10/15)小林省三(機30)中佐

10/15(乗員>)分隊長石川徳正(機48)機関中尉11/15乗員鈴木敏夫、増田龍太郎(兵70)少尉候補生(42.6/1少尉)/20.1530第7戦隊(熊野欠、最上、三隈、鈴谷)旗艦として第3水雷戦隊を率いて柱島出港/26.1240三亜入港後馬来(マレー)部隊旗艦巡洋艦香椎(/27重巡洋艦鳥海に旗艦を変更)等と合流/29入港した熊野に第7戦隊旗艦を継承12/4三亜出港後マレー東岸へ輸送船団を護送/8第1次マレー上陸作戦を支援/9第7戦隊は戦艦(53)プリンス・オヴ・ウェールズ等からなるイギリス東洋艦隊の捜索に従事中.1930プロコンドル島の207゚約25nmに3号機が不時着水/10軽巡洋艦由良が救助/11-3カムラン湾寄港後熊野、由良等とともにボルネオ攻略作戦に参加/16サラワク、ブルネイに上陸/27-

42.1/5カムラン湾寄港後船団護衛/10-4、19-26カムラン湾寄港後アナンバス攻略作戦を支援/30-2/10カムラン湾寄港後バンカ、パレンバン上陸を支援/17-24アナンバス寄港後バタヴィア攻略を支援3/5-9セレター寄港後北スマトラ作戦を支援/15-20セレター寄港後アンダマン作戦を支援/26-

4/1メルギー寄港後熊野等と北方隊を編制してインド洋で通商破壊戦に従事中/6ベンガル湾でカルカッタを脱出してきたイギリス船6隻からなる船団を発見し貨物船オートリカス(7621T)、軍隊輸送船マルダ(9066T)、貨客船インドラ(6662T)、貨物船シンクァン(2441T)、シンキャンSinkiang(2646T)、シルクワース(4921T)を撃沈/11-3シンガポール寄港/22呉入港/27-5/4入渠/21呉出港/22.0630ミッドウェー攻略部隊支援隊として柱島出港/26-8グアム寄港6/4-6ミッドウェー海戦/17トラック出港/23呉入港

7/10航海長(-43.11/20)長益(兵55)少佐/14第7戦隊は第3艦隊に編入/17柱島出港後熊野とともに駆逐艦早潮等に護衛されて/25.1440-28.0840シンガポール寄港後B作戦(インド洋通商破壊作戦)参加の目的で航行中/29.0905右舷80゚からオランダ潜水艦O23の発射した魚雷3本を回避後第2駆逐隊駆逐艦村雨、五月雨とともに爆雷攻撃/30.1640メルギー入港8/7アメリカ軍のソロモン諸島進攻により作戦中止/8.1945メルギー出港/14.1435-16.0830バリクパパン寄港/24第2次ソロモン海戦(東部ソロモン海戦)に参加9/5-10、23-

10/11トラック寄港/26南太平洋海戦に機動部隊支援部隊として参加/30-11/3トラック寄港後重巡洋艦摩耶とともに駆逐艦陽炎、夕雲に護衛されて/5ショートランド入港/11分隊長河野芳雄(兵65)大尉/13出港/14ガダルカナル島飛行場を砲撃/15-7ショートランド寄港/18カビエン入港/24艦長大野竹二(兵44)大佐12/2カビエン出港/3-4ショートランド/5ラバウル/6-12カビエン/12-3ロレンガウ/14-

43.1/4カビエン/6-7トラック寄港後空母瑞鶴等とともに/12呉入港/14-25呉工廠に入渠2/5呉出港後駆逐艦天津風に護衛されて/10トラック入港後訓練に従事3/5副長松田源吾(兵49)中佐(5/1大佐)/29呉入港

4/27-5/2呉工廠に入渠/20徳山出港/21横須賀回航後北方作戦待機/30横須賀出港6/1柱島回航/11呉出港/13-6横須賀寄港/21-3トラック寄港後熊野等とともに駆逐艦新月、涼風に護衛されて第5、第28防空隊を/25ラバウルに輸送/27-

7/9トラック/11-8ラバウル寄港後第7戦隊(熊野)、鳥海、第3水雷戦隊軽巡洋艦川内、第16駆逐隊(雪風)、浜風、清波、夕暮からなる夜戦部隊を率いて南下/19午後、第30駆逐隊(三日月、松風、水無月)からなるコロンバンガラ輸送隊と合流後クラ湾方面で作戦/20.0034以降、ガダルカナル島ヘンダーソン飛行場等を発進したアメリカ陸軍航空隊B25爆撃機と海軍機(or海兵隊機)の空襲により夕暮、清波が沈没、熊野が損傷後ラバウル入港後訓練、整備に従事9/1機関長樺山一雄(機31)中佐/4(-44.8/29)艦長高橋雄次(兵44)大佐

10/7分隊長今岡潔(機50)機関中尉転任/8ラバウル出港/10-7トラック/19-23ブラウン/28-11/3トラック寄港後重巡洋艦愛宕等とともに/5早朝、ラバウル入港.0900アメリカ第38任務部隊空母搭載機等によるラバウル空襲に遭遇/6損傷した最上を護送/8-24トラック寄港/25砲術長立川秀雄(兵57)少佐/26-7ルオット/28-9ブラウン/30-12/3ルオット/5-25トラック寄港後熊野とともに兵員を乗せ谷風に護衛されてカビエン輸送作戦に従事中/27航空機に発見されて反転/28-9トラック寄港後熊野とともに駆逐艦満潮に護衛されて/31カビエンに寄港し兵員を揚陸

44.1/1熊野、利根、筑摩と第3艦隊隷下に第7戦隊を編制/1-2/1トラック/4-16パラオ寄港/21リンガ泊地に入港後訓練に従事

4/1第7戦隊は第2艦隊に復帰、機関長粟飯原孝(機32)中佐5/11リンガ出港/14-5タウイ・タウイ/16-7タラカン寄港後タウイ・タウイで待機/25分隊長島田守郎(兵70)中尉(10/15大尉)6/13タウイ・タウイ出港/14-5ギマラス寄港/19-21マリアナ沖海戦に参加/22-3中城湾/25-

7/8呉寄港後陸軍部隊を輸送して/16シンガポール入港後リンガ泊地に回航され待機9/1艦長寺岡正雄(兵46)大佐

10/15航海長佐々木冨二男(兵59)少佐転任/18リンガ出港/20-2ブルネイ出港/24シブヤン海でアメリカ任務部隊搭載機の空襲を回避/25レイテ、サマール沖海戦でアメリカ護衛空母群と交戦中、駆逐艦(DD557)ジョンストンの発射した魚雷を受けて大破した熊野から第7戦隊旗艦を継承.1050頃、主隊を追随中、アメリカ艦上爆撃機約30機による爆撃に遭遇し左舷中央部至近に落下した爆弾により第1TTの魚雷頭部に引火、炎上後他の魚雷の誘爆により航行不能となり右に6゚傾斜.1200第7戦隊旗艦を利根に継承後左舷の魚雷2本の誘爆により、高角砲弾が一斉に誘爆し30分後に(11゚48'N/122゚26')で沈没し立川砲術長、佐々木少佐、深津太郎(兵65)大尉、島田分隊長等准士官以上3、下士官兵87名が死亡、准士官以上34名を含む564名が行方不明となり寺岡艦長以下415名を駆逐艦沖波が救助12/20除籍.

IJN Mogami class cruiser Suzuya, 1937.

Illustrated by SUDO.

Illustrated by SUDO.

IJN Mogami class cruiser Suzuya.

信号符字JJOA.

IJN Mogami class cruiser Suzuya.

信号符字JJOA.

Since 12 July

2002.

Last up-dated,

11 Feb. 2024.

The Encyclopedia of World ,Modern Warships.

The Encyclopedia of World ,Modern Warships.

Suzuya.

IJN Mogami class cruiser.

Suzuya.

IJN Mogami class cruiser. Illustlated by Iyapopo.

Ver.1.24a.

Illustlated by Iyapopo.

Ver.1.24a.

Copyright (c) hush ,2001-24. Allrights

Reserved.

Copyright (c) hush ,2001-24. Allrights

Reserved.

Up

動画

Illustlated by Iyapopo.

Illustlated by Iyapopo.